- トップページ

- くず対策フェンス

目的

「つる性雑草対策によるコスト削減とインフラ保全」

静電除草ネットは、太陽光発電所や道路、鉄道などのインフラにおける、つる性蔓性雑草(クズ・ヤブガラシ)の影響による経済損失改善と防災面の強化を目的としています

インフラの機能不全

安全対策維持のコスト負担

構造

静電場で誘発されるアーク放電を利用し、つる性蔓性雑草の頂芽にダメージを与える静電除草ネットです。

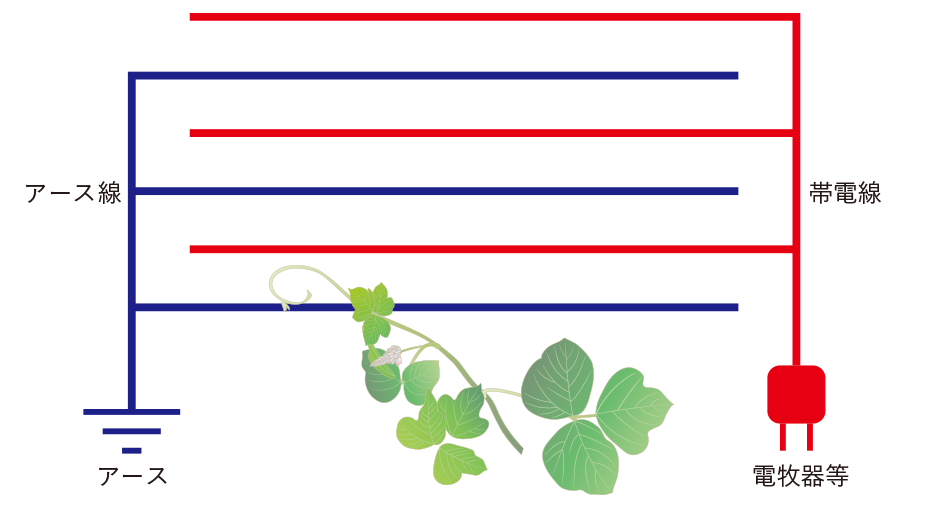

構造概念図

成長抑止効果

クズの頂芽が帯電層とアース層の二つの層に触れた際に、放電により頂芽にダメージを与え成長が止まります。

新芽の先端がダメージを受け成長が止まった状況

静電気により新芽の先端にダメージを与える

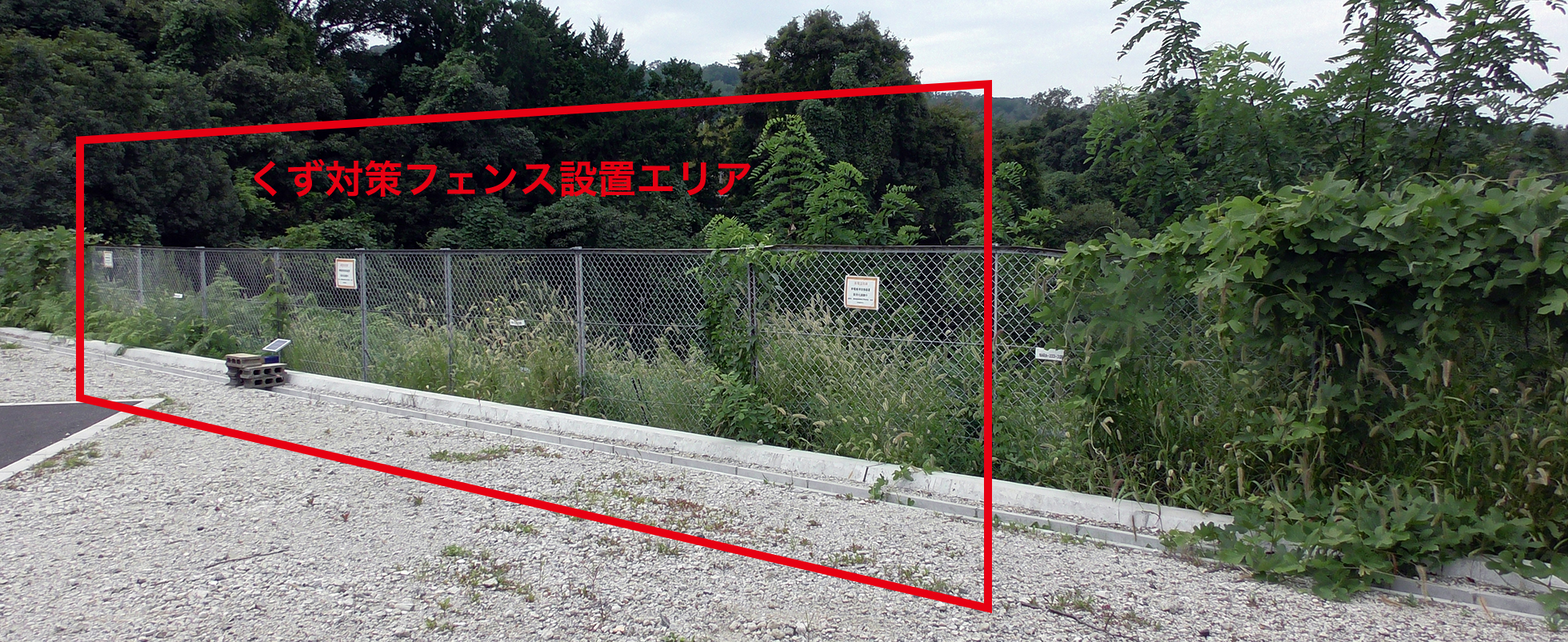

プロトタイプによる効果検証①

プロトタイプによる効果検証②

くず対策フェンス 試験開始時1

くず対策フェンス 試験開始時2

対策部より上に繁茂はない

くず対策フェンス 効果検証

対策すべき課題(意義)

課題1つる性蔓性雑草繁茂による問題

- 発電効率の低下。

- パワーコンディショナーの漏電。

- 安全柵(フェンス)の倒壊。

自然エネルギーの利用効率の低下

課題2雑草の除草による問題

- 農薬散布・・・環境、コスト、人員。

※農薬は、散布を禁止している場所もあります。

- 刈り払い・・・コスト、人員、ガソリン。

- 草食動物・・・管理、コスト。

- ・1MW規模では、数千万/年のコストが必要

- ・高齢化による人手不足が課題

将来性

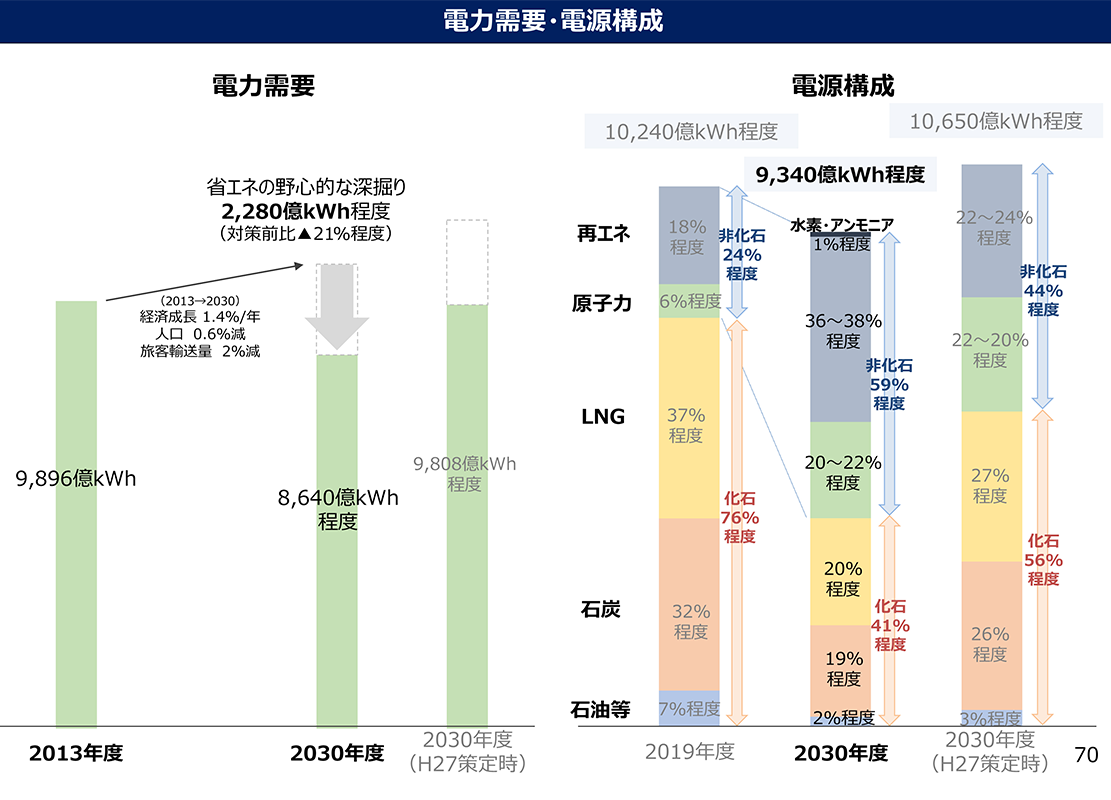

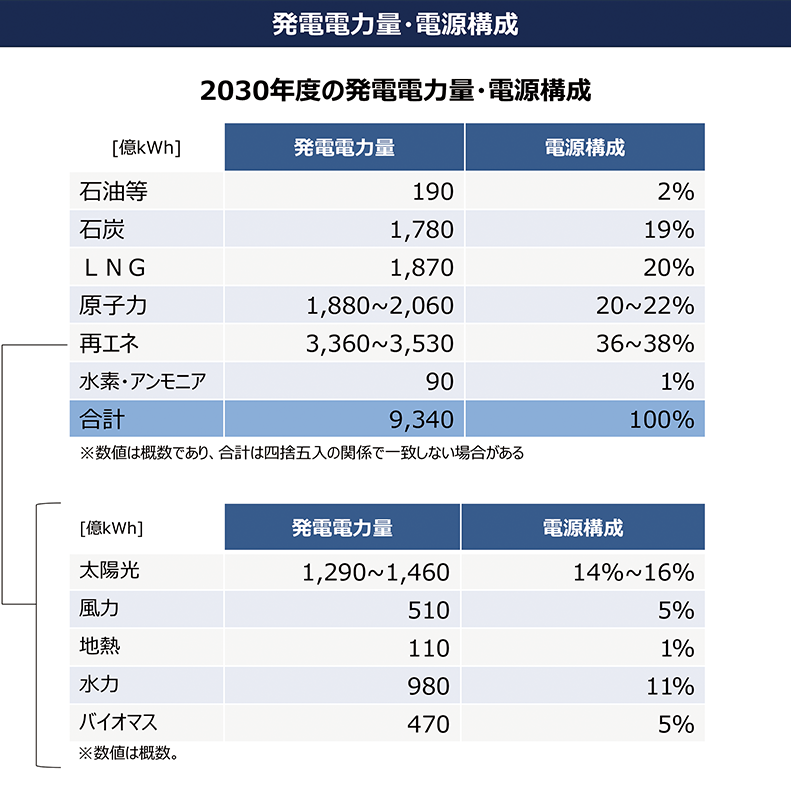

経済産業省は地球温暖化の抑制を目的に2030年には総発電量9,340億kWhの内14~16%を太陽光発電とする計画です。

2019年から11年で2倍にする計画

出典:経済産業省 資源エネルギー庁「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」

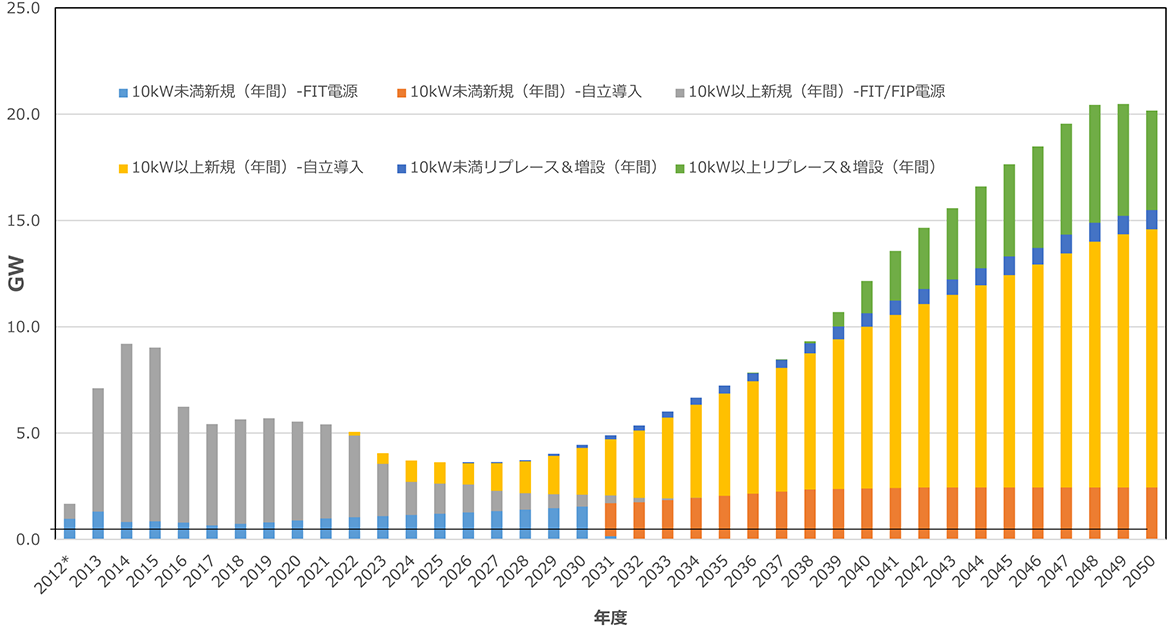

SDGsにより、自立導入の小規模太陽光発電所(10kW以上、50kW未満)は増える見込みです。

■ 2050年に至る想定導入量(2) 最大化ケース 300GW(AC)

導入量は2020年代前半は4〜6GW/年となるが、低コスト化・CO2削減の要求から2030年後半以降は、リプレース・増設分を含め10〜20GW/年の導入を想定

出典:一般社団法人太陽光発電協会「太陽光発電の主力電源化への道筋」

発電機器の維持管理のみならず、除草に関しても維持費用、人員確保が課題となる。

→安全性確保や発電効率維持、人手不足の代替対策として本研究の利用が期待できます。

道路・鉄道インフラへの適用

- 日本全国の高速道路の総延長は、9,000km。

- 除草費用は、100億円/年を超えます。

-

国交省の維持管理基準(平成23年)

「建築限界内の通行の安全確保ができない場合」

「運転者から歩行者や交通安全施設等の視認性が確保できない場合」 -

高速道路

「交通安全上における視認性疎外や苦情で必要とされる場合」

林業・農業への適用

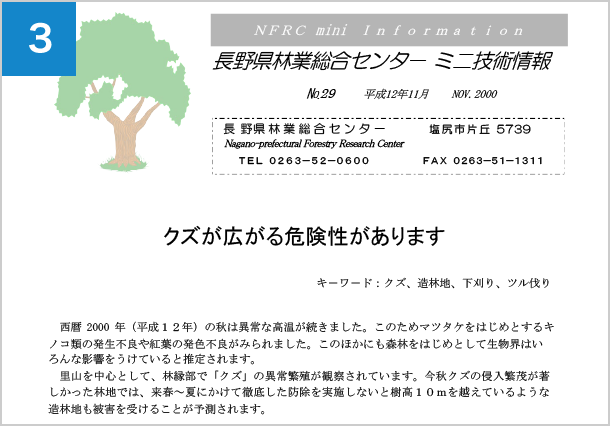

出典:長野県林業総合センター ミニ技術情報

林業のくず被害

- 1「クズの海」が形成され、造林地に侵入し覆いかぶさることで林木が衰弱枯死します。

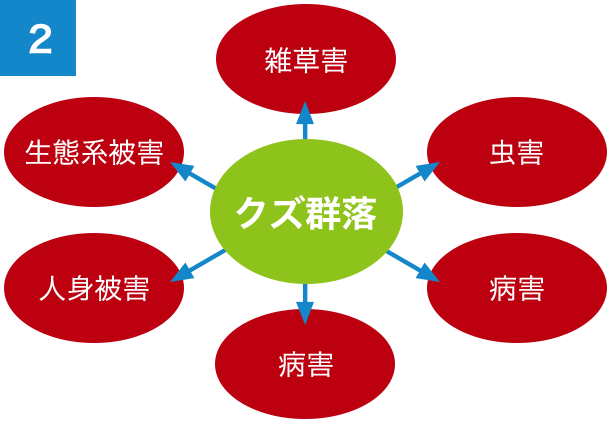

- 2クズの繁茂により、様々な弊害が誘発されます。

- 3問題を危惧してクズ繁茂の注意報を発行する自治体もあります。

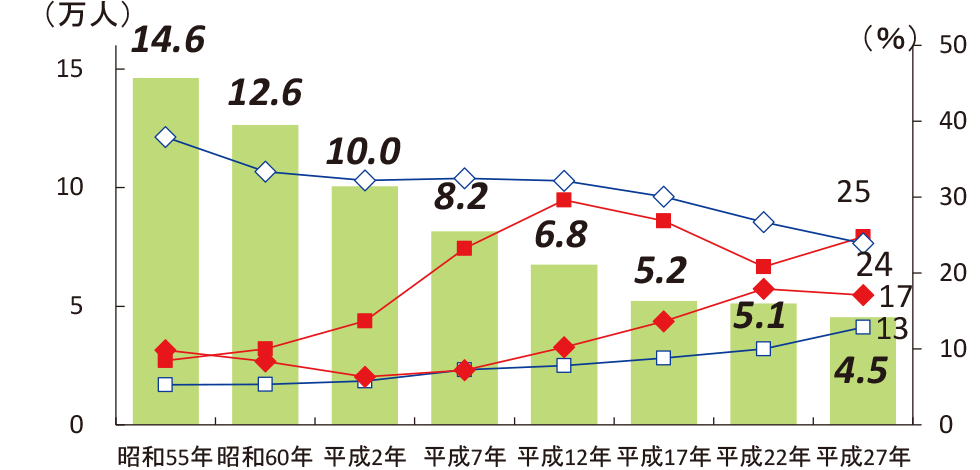

林業人口

林業においても高齢化により人手は減り続けています。

これらの人手は、基本的に本業の林業を行うことが主業務であり雑草対策には手が回らないのが現状です。

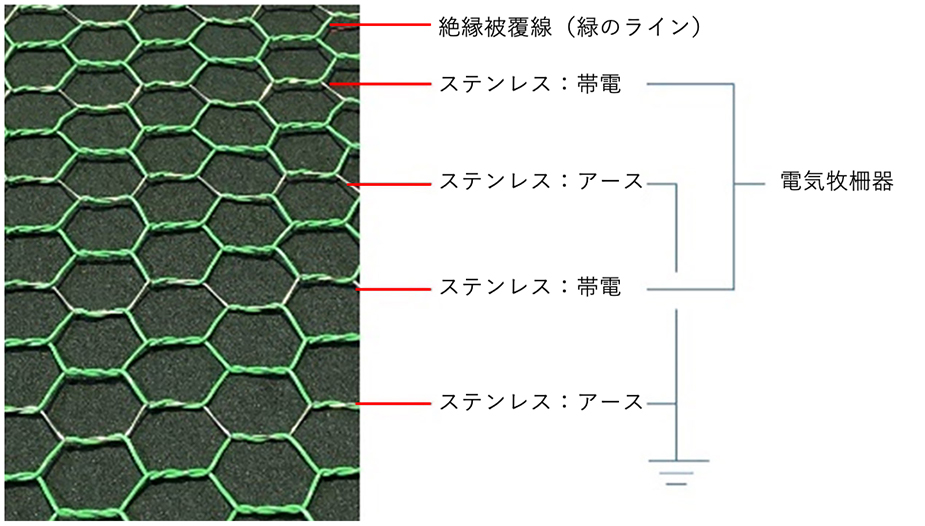

仕様の安全性と耐久性

安全性

○使用する電源

太陽光発電型の電気牧柵器(市販品)

- ※電圧は高いが電流が数mAと小さいため人体に影響はありません。

- ※装置仕様では、1秒に1回電圧をかけるだけで、常時帯電していないため火災の心配もありません。

耐久性

○構成部材

放置式 設置型除草装置

夏場の高温や冬場の低温、雨や雪など環境の変化に装置は晒されます。

- ※構成する静電除草ネットには、ステンレス(帯電層、アース)と錆びない被覆線(絶縁層)、共に耐久性があるものを使用します。